淺談民俗博物館的文化展示

淺談民俗博物館的文化展示

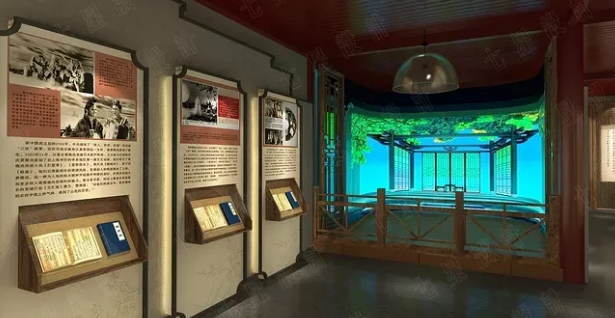

民俗博物館是依托豐富多樣的民俗文物、收藏品等,為弘揚民族文化精神,將民間傳承下來的物質和非物質文化遺產采用有形和無形的陳列手段,以實現保存地域民俗特色、對民俗文物的研究和保護,最大限度地展示、研究和傳播民俗文化的重要場所。

只有熟悉當地文化,才能使地域性的民俗展覽獨具特色,這是民俗展覽策展人應該具備的綜合素養,它直接關系到展覽的理論水平和展示效果。開展民俗文化展覽,把代表民俗文化“展品”背后的內涵和故事發掘整理出來,并以觀眾喜聞樂見、充滿新意的方式展示出來,不僅可以實現博物館研究、教育、公眾服務的功能,還能豐富當下的生活文化,并提供思考和啟示,這是我們舉辦展覽的初衷,是我們努力的方向,也是博物館展覽對于社會發展和現實生活的意義所在。

博物館展覽,內容設計和形式設計是相輔相成、相互對應的關系。內容設計是陳列形式的基礎和條件,形式設計對陳列內容具有深化作用。沒有好的內容腳本就不會有精品陳列的誕生,相反,再好的內容設計如果沒有與時俱進的藝術形式去包裝和表現,那么同樣會使其黯然失色。在我們的策展團隊里,我主要負責空間布局、展柜造型、文物安排、整體效果評估等形式設計內容,還包括對部分文字內容進行評估,以使其更接近觀眾的閱讀習慣。這種策展安排,能讓小組內部對文字和形式進行充分的論證,基本上做到“在更好確定文案內容的情況下,選擇與之相匹配的藝術形式而將其呈現出來”。

民俗文化的展示內容包括物質和非物質兩個方面,互為補充,相輔相成,密不可分,其中物質部分是非物質文化的物化存在,是非物質文化的載體和衍生物,包括工具、用具、工藝品和文化場所等。例如針對《山西民俗基本陳列》展覽,通過山西有特色的衣、食、住、行等生產生活方式為展示內容,以及通過有大眾集體記憶的一些場景復原,來達到共鳴,不僅能讓觀眾欣賞到精美民俗文物,也使觀眾切身體會到民俗文化的魅力。

隨著城市化的發展,很多原有的生活方式發生改變,在一些相對封閉、落后,開發程度不高的地區,保存相對完好民俗資料顯得格外珍貴。為了此次展覽,我們專門從農村征集大量已經被工業化農業所淘汰或正在使用的生活生產工具,如獨輪車、轎車、鏢車等這些已經很少見的車具,以及很多在農村中依然廣泛使用的農具和生活用具。

展覽空間規劃要以陳列內容為主導,展品展具的虛實對比提升陳列形式,確定和諧的色彩營造陳列環境,突出主題,強調重點,使整個展示空間主次分明,疏朗得體,錯落有致。在《面勝佳肴》展覽中,主要是想通過簡單的做面工具與工藝來體現山西面食花樣的種類繁多,從而體現出山西勞動人民的勤勞與智慧。展柜雖然占了比較大的空間,但是柜內設置簡單概括,與旁邊的以面食花樣為核心的樹形展具的方式形成呼應和對比。“面食樹”組團式的集聚手法,盡可能展示面食不同的做法與種類,在整個陳展的基調上,把山西面食精致、細膩的一面表現出來。另外,面食的具象形態與抽象的“面食樹”對比,“虛實相生”,創造了無邊的空間境界,如果能處理好其中的大與小、疏于密、隱與顯的虛實關系,就會使展覽的意境表達更為深遠。

燈光的選擇上,來自窗戶的自然采光不足以滿足展廳內的采光要求,在農具區域和場景部分選擇頂部射燈,對主要展品進行重點照明,突出主次。“面食樹”的照明選擇是個問題。首先它面積大內容多,不可能用一個或一種燈光覆蓋全部區域。最先我們是用三個射燈交叉來給“面食樹”打光,但是一個很大的問題是墻面出現明顯的明暗對比,影響了整體的美觀,在“樹”的下部出現明顯的陰影投射到別的展品上。最后經過團隊研究和老師的指導,在展品頂部暗藏燈管,并使用一冷一暖兩種色調,使燈光亮度和照度均勻柔和,既解決了照明問題,又為環境增添了氣氛。

《意恐遲歸》行旅展覽部分,考慮到其主要的展品是一些較大型的車具,所以選擇地面陳列的方式比較合適,可以讓觀眾近距離參觀,使展品呈現出豐滿的立體感和豐富的層次感。而幾輛老式自行車采用空間陳列懸空吊掛,全方位展示出展品的外觀形態,同時還起到美化空間環境、保持視覺空間的輕盈通透及底層空間的靈活使用。

為了配合民俗生活化的展品,又要不破壞古色古香的文廟古建筑特色,就要有與之相適應的藝術形式。東西廡有著寬敞明亮的大窗戶,結合陳列布局,將自然光與人工照明巧妙結合,進一步拓展光與空間的感覺,既可以保持原建筑風貌特點,又可以彌補傳統古建與現代展示之間的矛盾。在行旅展部分,考慮到一個浮雕大背景在自然光的狀態下效果被削弱,尤其是陰天與下午時分,室內光線不好,必須要有人工照明來烘托環境,形成展示區整體照明,整體照度均勻,較好地把握展廳內的空間照明,既滿足了基本的視覺要求,又起到裝飾照明的作用,營造了環境氣氛。

多媒體手段的運用是現代博物館展覽必不可少的展示手段,這也是我們現階段比較薄弱的環節。如果能有效利用高科技的多媒體技術,我們就可以把二維空間概念做三維補充,比如面食的多樣做法如果有視頻資料演示的話,觀眾便能更直觀了解和學習各種面食的制作過程,為觀眾帶來更多的樂趣和亮點。

民俗文化展示與傳統文物陳列的最大區別在于,傳統陳列重在展示“物”,而民俗陳列重在展示“文化”。這就要求民俗展示需要大量的現代化展示手段營造濃郁的文化氛圍,提升展覽的科技含量,利用科學合理的手段,準確定位民俗文化展品的藝術形象,形成獨特的藝術風格,提升民俗文化的藝術感染力,使民俗文化的陳列展覽緊貼博物館的陳列主題,力求將陳列物品與陳列意境和諧統一,使民俗文化展品可以更好地發揮其文化價值。通過以故事主題、人物主題、歷史主題的形式對民俗展品進行集中展示,不僅可以豐富民俗文化內容,也可以使民俗文化更加生動。

觀眾是博物館最重要的服務對象,在陳列展覽中,要站在觀眾的角度,營造和諧、融洽的參觀氛圍,重視與觀眾的情感交流,拉近陳列展覽與觀眾的距離,吸引觀眾。同時,在展覽中設置如互動答題、角色扮演等環節,使觀眾更好地融入到展覽的情境中,切身感受民俗文化的內涵。此外,可以專門開辟手工坊、視聽室等場所,增加青少年觀眾喜聞樂見的體驗項目。展覽期間還可以舉辦專家講座等活動,走進社區,走進學校,為人們提供更多與展覽相關的文化信息。

互聯網和手機應用等新媒體技術的興起,極大地改變了人們獲取信息和進行交流溝通的方式,對人們的日常生活產生了重大的影響。在民俗文化展示中,利用信息化手段,構建數字化民俗博物館,通過微博、微信、二維碼和VR等技術手段,與觀眾進行實時的線上交流互動活動,使網上行程成為博物館之旅,向民眾提供盡可能多的文化信息,使展覽突破時間和空間的局限,得到延伸和擴展,有助于提高博物館的文化展示水平。

優秀民俗文化是一個城市、地區、民族、國家歷史文化中不可或缺的重要組成部分,是當地風土人情、精神面貌的集中體現,有些離我們的生活很近,有些已經退出歷史舞臺,但它們會作為歷史的見證,存留在我們的記憶當中。希望更多的游客走進太原文廟,走進我們民俗博物館,使我館真正成為社會民眾分享群體記憶、連通歷史和未來的公共空間。(PS:轉載于中國社會科學網)